2025年7月に執刀した手術は、①白内障手術 55件、②白内障硝子体同時手術 15件、③硝子体単独手術 4件、④硝子体手術+眼内レンズ強膜内固定術 1件(眼内レンズ脱臼)、⑤緑内障手術(プリザーフロマイクロシャント)1件でした。

さて、クラレオンビビティが発売されて2年経過し、2025年5月より乱視矯正モデルも使用可能となりました。当院は乱視矯正モデル提供開始日当日に使用例があったため、日本で最初にクラレオンビビティ乱視用レンズを使用した施設となりました。またある程度までの強度近視にも対応する度数も追加されました。これまで乱視矯正ができないことと、強度近視に対応できないことが大きな欠点でしたが、その欠点を克服でき、適応となる症例が広がったため、多くの患者様に使用できるようになってきています。クラレオンビビティの使用経験も蓄積してきたため、2025年8月時点での使用感について述べたいと思います。

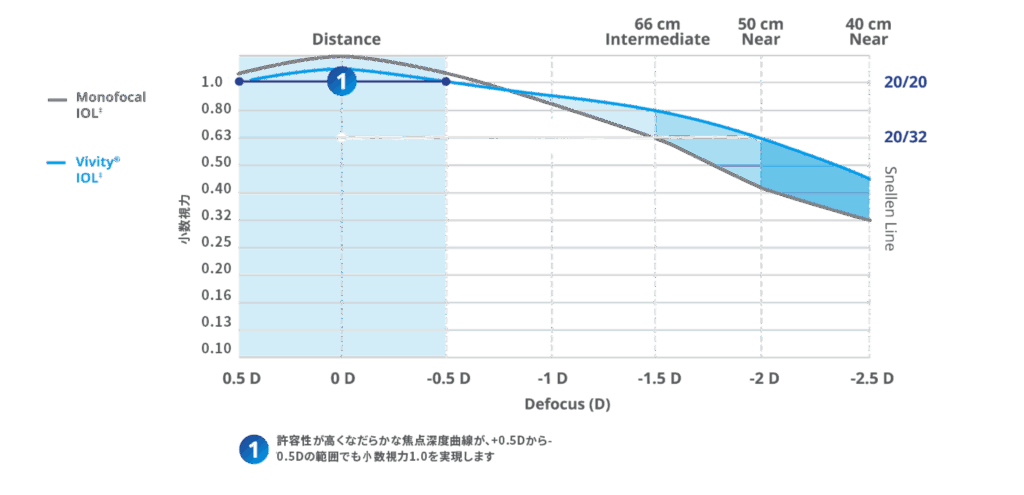

クラレオンビビティは、波面制御テクノロジーにより焦点を引き伸ばしてシフトさせる光学原理を用いた多焦点眼内レンズであり、中央から2.2mmの約1μmの僅かに隆起した領域が波面を引き伸ばし連続的に拡張させた焦点を作り出しています。レンズ特性として、①光学的ロスが極めて少ない(ほぼ100%エネルギーを使用)、②ハロやグレアといった異常光視症症状がほとんどない、③近方は約50cmまでカバーでき、実用的な範囲内での近方視が可能、といった特徴があります。

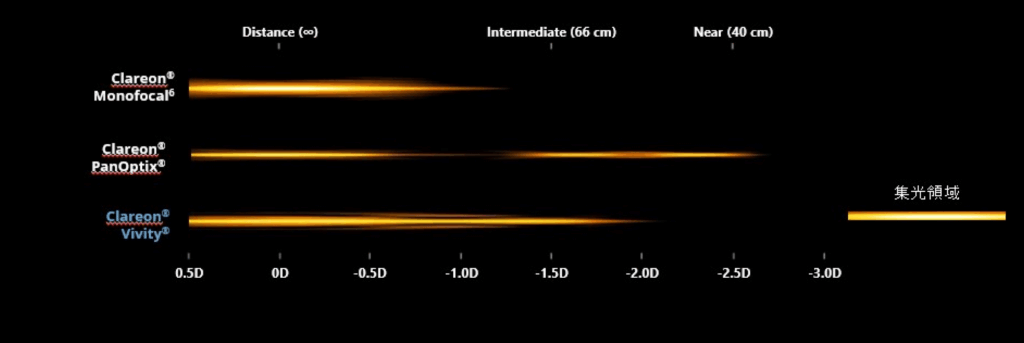

集光領域の光量分布においても、遠方から50cmあたりまで連続的に光が引き延ばされる構造になっていることが分かります。

一方で、実用的な近方視力が期待できるとは言え、回折型多焦点レンズと比較すると近方視力が弱いという特性は否定できず、特に新聞などの小さな字を手元で読んだりするようなシチュエーションでは、どうしても老眼鏡の使用が必要になることが多いレンズです。そこで、両眼の焦点距離をややずらして使用するマイクロモノビジョン法や、片眼(優位眼が多い)にビビティを、もう片眼に回折型多焦点レンズを使用するなどの工夫をすることで、見え方の質を維持しつつ手元を見やすくする工夫をすることもあります。

マイクロモノビジョン法は、「優位眼の焦点距離の狙いを0D(無限遠)」「非優位眼の焦点距離の狙いを-0.5D(2m相当)」という僅かに差をつける使用方法で、これにより、優位眼は良好な遠方視力(1.0以上)が得られることが期待でき、また非優位眼も1.0に近い視力を確保しつつ、非優位眼をわずかに近方に寄せることで良好な近方視力が期待できます。

また片眼にビビティを、もう片眼に回折型多焦点レンズを使用する方法は、Mix & Match法と呼ばれますが、脳は両眼で見え方の質が異なる場合に、良い見え方の方を優先して採用する傾向があることで、夜間の運転時のハロやグレアもあまり気にならなくて済むと言われています(もちろん焦点距離の違いや視機能に影響する他の要因がないという前提になります)。ただ、回折型多焦点レンズは瞳孔径が大きくなるとハロやグレアが強くなる傾向があるため、ビビティの自然な見え方を重視する方にとっては、Mix & Match法は瞳孔径によってあまり推奨できないこともあります。

そこで、これらの使用法の使い分けについて、2025年8月時点における個人的な考えを述べたいと思います

① 遠方視力と自然な見え方最優先であり、実用的な近方視力があれば、新聞や針仕事などの細かい手元作業や、長時間のPC作業などでは老眼鏡使用で構わない方

→ 両眼ともビビティ、正視狙い

② ビビティの自然な見え方を維持しつつ可能な限り老眼鏡使用を減らしたい方で、瞳孔径が大きめの方

→ 両眼ともビビティ、マイクロモノビジョン法(優位眼0D、非優位眼 -0.25~-0.5D)

③ ビビティの自然な見え方を維持しつつ可能な限り老眼鏡使用を減らしたい方で、瞳孔径が小さめの方

→ 優位眼ビビティ、非優位眼回折型多焦点レンズ

という使用方法を提案しております。事前に見え方の予測についてお伝えしつつ、このような使用法をすることで、おおむね満足度の高い結果につながっている実感があります。またビビティはコントラスト感度低下も回折型と比較して少なく、単焦点に近い見え方の質を維持しているため、初期の緑内障や程度の強くない網膜疾患などコントラストが低下する疾患を合併している方で、多焦点を希望される方にとっても、選択肢として考え得る多焦点レンズと思われます(もちろん積極推奨ではありません)。