2025年6月に執刀した手術は、①白内障手術 83件、②白内障硝子体同時手術 19件、③硝子体単独手術 8件、④硝子体手術+眼内レンズ強膜内固定術 2件(眼内レンズ脱臼)、⑤白内障手術+緑内障手術(流出路再建術) 2件でした。5月は網膜剥離の緊急手術が4件ありました。

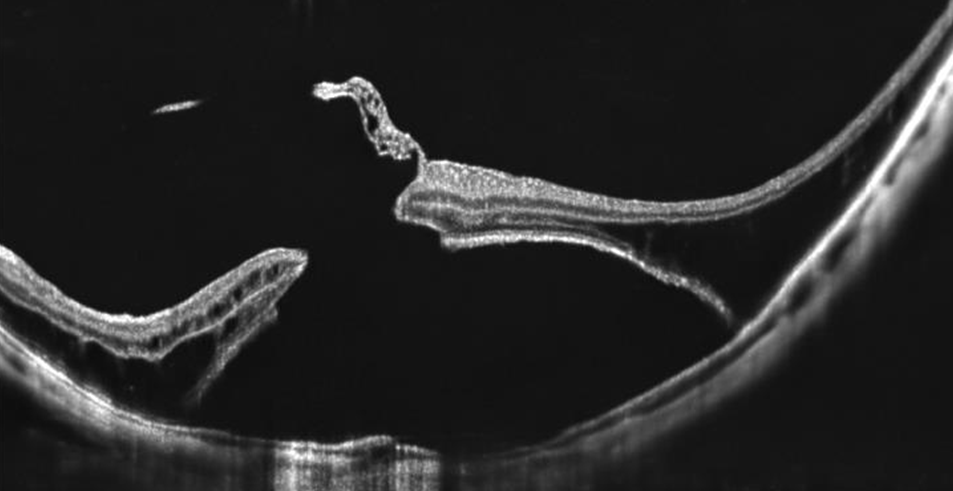

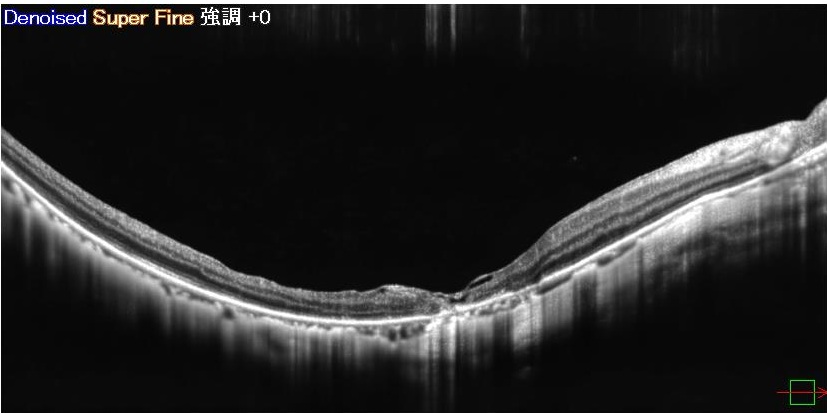

さて、黄斑円孔網膜剥離は、主に後部ぶどう腫を合併する病的近視眼において黄斑円孔が生じ、更に網膜剥離につながる疾患であり、高度な視機能低下をきたし、時に失明に繋がることもあります。黄斑円孔網膜剥離の発症・進展の原因として、①黄斑前膜や後部硝子体皮質による縦方向の牽引、②網膜色素上皮の萎縮、③内境界膜の機能不全、④後部ぶどう腫による網膜の後方への牽引、が推察されています。

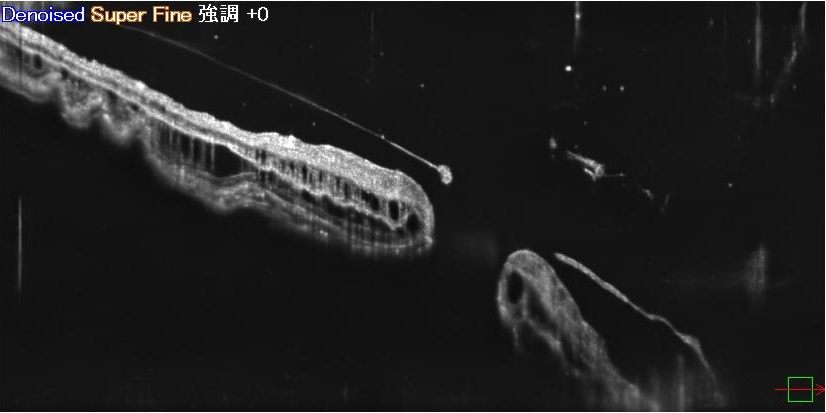

治療法としては、最も一般的な硝子体手術の他に、黄斑バックル法(現在は販売されておらず使用不可)、耳側強膜短縮術などの手術法が報告されていますが、長眼軸長眼や巨大黄斑円孔における成績は良好とは言えません。硝子体手術においては、黄斑円孔の手術の時と同様に、硝子体切除後に内境界膜(ILM)剥離を行い、膨張性ガスなどでタンポナーデを行います。しかし、強度近視眼であることや、黄斑円孔が大きいことが多く、通常のILM剥離法では黄斑円孔閉鎖が得られないことが多くありました。

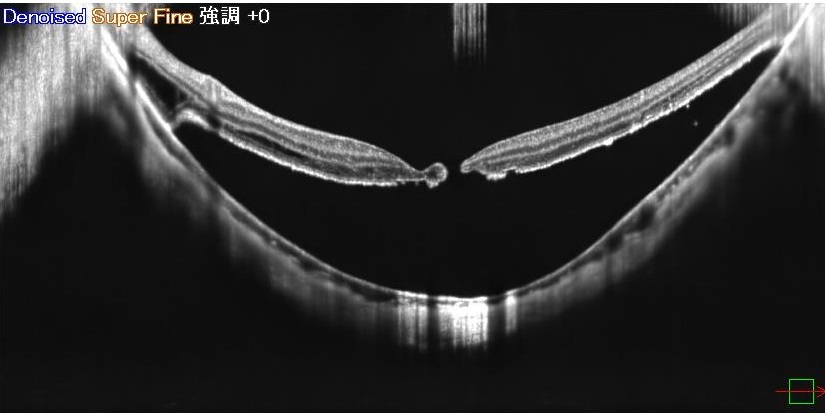

その後、黄斑円孔に対して内境界膜(ILM)をフラップ状にして被せることで閉鎖率を向上させる「内境界膜翻転法(inverted ILM flap法)」が報告され、黄斑円孔網膜剥離に対しても応用されるようになりました。Matumuraらによると、Inverted ILM flap群では網膜復位率90%(9/10)、黄斑円孔閉鎖率が90%(9/10)であったのに対して、通常ILM剥離群ではそれぞれ50%(6/12)、33%(4/12)であったと報告しています(Comparison of the Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique and the Internal Limiting Membrane Peeling for Macular Hole with Retinal Detachment. PLOS One. 2016)。また、Babaらは、Inverted ILM flap群では網膜復位率100%(10/10)、黄斑円孔閉鎖率80%(8/10)であったのに対して、通常剥離群ではそれずれ91%(10/11)・36%(4/11)であったと報告しています(EFFICACY OF THE INVERTED INTERNAL LIMITING MEMBRANE FLAP TECHNIQUE WITH VITRECTOMY FOR RETINAL DETACHMENT ASSOCIATED WITH MYOPIC MACULAR HOLES. RETINA. 2017)。

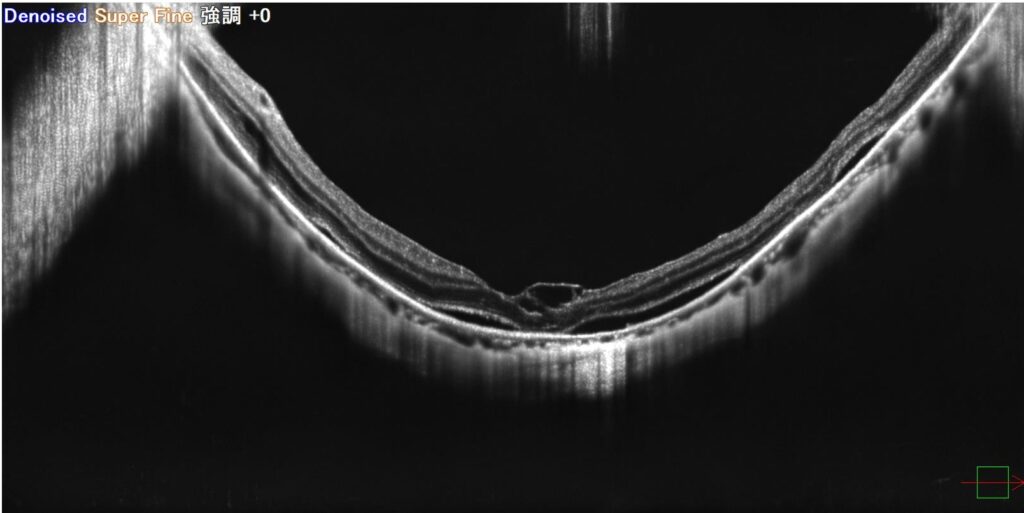

また、黄斑円孔内に内境界膜を詰める「ILM insertion法」も報告されました。Chenらによると、通常のILM剥離群では黄斑円孔閉鎖率が35%(7/20)であったのに対して、ILM insertion群では100%(20/20)であったと報告されています(Inverted Internal Limiting Membrane Insertion for Macular Hole-Associated Retinal Detachment in High Myopia. Am J Ophthalmol. 2016)。

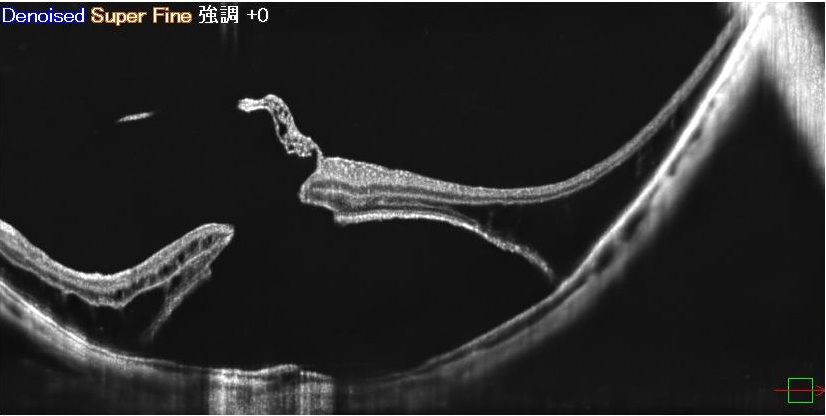

黄斑円孔網膜剥離は難治性疾患ですが、手術法の工夫によって治療成績は向上してきています。ただ、実際に執刀していると病状によって選択すべき手法を変えるべきという印象があります。黄斑円孔のサイズはもちろん重要な要因ですが、網膜剥離の範囲と丈の高さもかなり重要な要因です。inverted ILM法では内境界膜を被せますが、網膜剥離の範囲が広く、網膜下液の量が多い症例だと、手術後にうつ伏せになり網膜下液が黄斑円孔から流出する際に、被せた内境界膜がはずれてしまう可能性が高くなります。(内境界膜剥離前にはなるべく網膜下液を排液して網膜剥離の丈を減らしておきますが、内境界膜剥離時にまた丈が高くなってしまうことが多いです。また内境界膜を被せた後は、黄斑円孔からの排液はフラップがずれてしまうためできません。網膜剥離内の他の部位に意図的裂孔を作成することも選択肢ですが、個人的には意図的裂孔作成は網膜障害が増えるためなるべく避けるべきと考えています。) 網膜剥離が狭い症例であれば、網膜下液の量も少ないため、被せた内境界膜が外れることも少ないと考えられます。一方、内境界膜を黄斑円孔内に詰めるILM insertion法は、詰めるため内境界膜フラップが外れにくく、術後うつ伏せをした際にも内境界膜が黄斑円孔内に留まる可能性が高まると考えられます(黄斑円孔から網膜下液の流出はなくても、網膜色素上皮のポンプ機能で網膜下液は吸収されていきます)。そのため、個人的には下記のような手法の使い分けをしております。

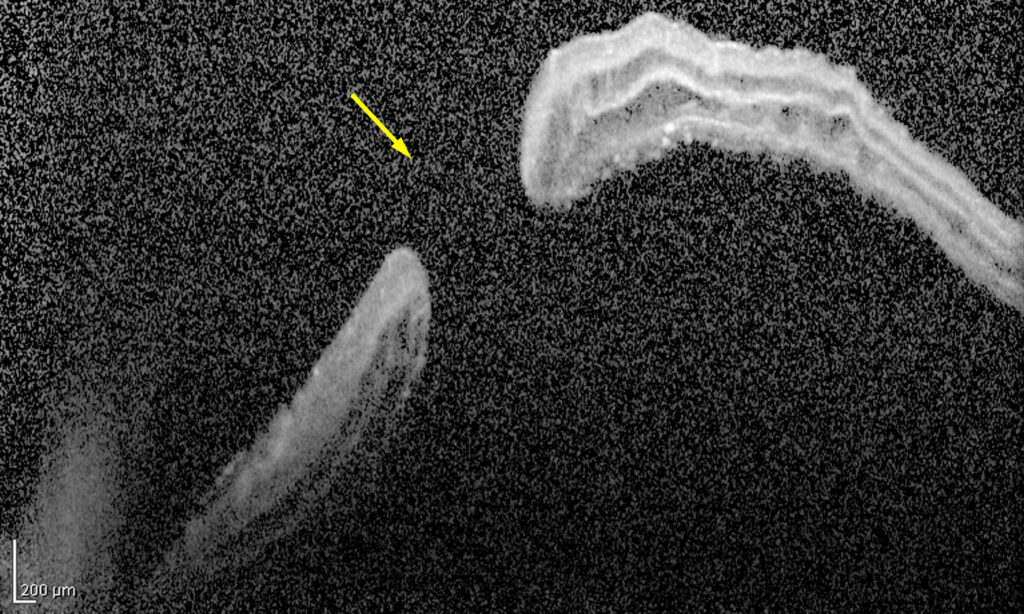

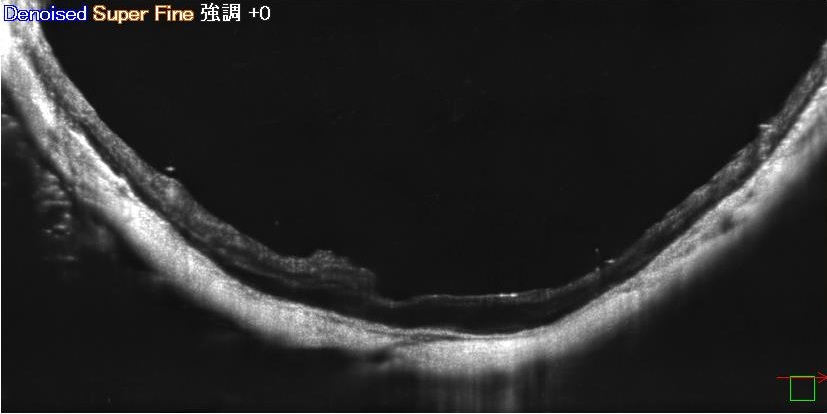

① 黄斑円孔が非常に小さい症例(300um以下;極めて稀):Inverted ILM法もしくは通常の内境界膜剥離法

② 黄斑円孔が中等度以上(300um以上)であり、網膜剥離の範囲が狭い症例:Inverted ILM法

③ 黄斑円孔が中等度以上(300um以上)であり、網膜剥離の範囲が広い症例:ILM flap insertion法

ただ、疾患の重篤さゆえ網膜へのダメージが大きい事が多く、黄斑円孔が閉鎖して網膜が復位しても視機能の改善は限定的であることも多い疾患です。