2025年8月に執刀した手術は、①白内障手術 60件、②白内障硝子体同時手術 13件、③硝子体単独手術 8件、④硝子体手術+眼内レンズ強膜内固定術 1件(眼内レンズ脱臼)、⑤緑内障手術(プリザーフロマイクロシャント)1件でした。8月は裂孔原性網膜剥離の緊急手術を3件行いました。

光干渉断層血管撮影(Optical Coherence Tomography Angiography:OCTA)とは、眼底の血管構造を血流情報に基づいて非侵襲的に可視化する検査技術です。光干渉断層計(OCT)を用いて、赤血球の動きを捉え、網膜や脈絡膜の血管の狭まり、閉塞、新生血管などを詳細に描出します。OCTA普及前には蛍光眼底造影撮影を行わないと捉えられなかった病変を、造影剤を使用せず描出することが可能であるため、アレルギーや副作用のリスクが少なく、患者さんの負担が少ないことが特徴です。

OCTAの特徴

1. 診断の進歩

- 非侵襲的に網膜血管を可視化

造影剤を用いずに毛細血管レベルまで血流の有無を確認できるようになった。 - 微小血管病変の早期検出

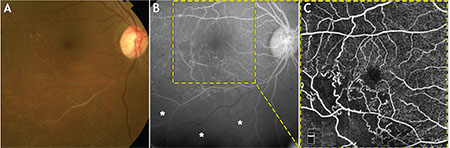

糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症での微小血管閉塞、毛細血管瘤、無灌流領域を詳細に評価可能。 - 新生血管の直接観察

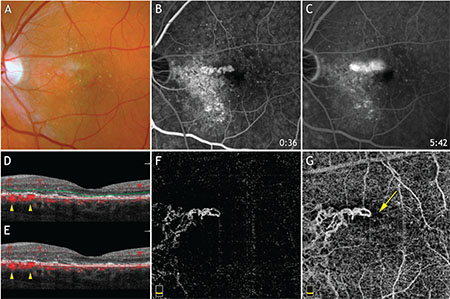

新生血管加齢黄斑変性(nAMD)や近視性黄斑部新生血管で、新生血管の形態・広がりを直接観察できる。

F、GのOCTA画像では、新生血管加齢黄斑変性における異常血管網が明瞭に描出されている(矢印)。

CのOCTA画像では、左下側に毛細血管が閉塞して暗く写った無血管領域が描出されており、Bの蛍光眼底造影の無血管領域と一致している。

2. 治療方針への影響

- 抗VEGF治療のモニタリング

治療後の新生血管の活動性や退縮をリアルタイムに把握可能。 - 経過観察の負担軽減

FAのように造影剤投与や副作用リスクがないため、外来で繰り返し撮影して細かく経過観察できる。 - 治療介入のタイミング決定

病変の拡大や再発を早期にとらえ、適切な時期に治療を行える。

3. 臨床研究・病態理解の深化

- 血管層別解析

網膜浅層・深層毛細血管叢、脈絡膜新生血管などを分離して評価でき、病態の理解が進んだ。 - 新しい疾患概念の提唱

paracentral acute middle maculopathy(PAMM)やacute macular neuroretinopathyなど、OCTAによって初めて明確に可視化された病態。

4. 臨床現場の変化

- 外来での日常的な検査として定着

OCT撮影と同様にルーチンで行われ、診療の標準に近づきつつある。 - 患者説明のわかりやすさ向上

血流が見える画像は患者理解を助け、インフォームドコンセントに有用。 - スクリーニングや遠隔診療との相性

非侵襲的で短時間検査可能なため、健診や遠隔診療にも応用可能性が広がっている。

OCTAの弱点・限界

1. 観察範囲の制限

- 撮影範囲が狭い

一般的なOCTAは 3×3 mm、6×6 mm、最大でも12×12 mm(撮影可能な機種は限られる) 程度であり、眼底全体をカバーできない。

→ 広範囲の無灌流領域や末梢血管病変 は蛍光眼底造影撮影(FAG)に劣る。

2. 血流検出の限界

- 低流速の血流を検出できない

血流が非常に遅い新生血管や毛細血管では「血管が存在していても血流なし」と誤って表示されることがある。 - 漏出を捉えられない

FAやICGで見られる「蛍光漏出」情報が得られないため、新生血管の活動性の評価に限界 がある。

3. 画像アーチファクト

- モーションアーチファクト

固視不良や瞬きによって縞模様や歪みが生じる。 - 投影アーチファクト

表層血管の影響が深層に映り込み、深層血管病変との判別が困難になる。 - 中間透光体混濁の影響

白内障、硝子体混濁などがあると画質が著しく低下。

4. 定量性の限界

- 施設や機器による差

各メーカーでアルゴリズムが異なり、血管密度やFAZ(foveal avascular zone)面積などの計測値が統一されていない。 - 再現性に課題

撮影条件やアーチファクトによって数値が変動しやすい。

5. 解釈の難しさ

- 画像読影に習熟が必要

FAのような「動的な蛍光の流れ」ではなく、静止画像の血流マップであるため、臨床医の読影経験によって診断精度が左右される。 - 病態評価の不完全さ

新生血管の“構造”は見えるが、“活動性”や“漏出の程度”は判断できないため、蛍光眼底造影撮影であるFAGやICGAが依然として必要なケースがある。

当院でもOCTAを搭載したOCT機器を使用しておりますが、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症における無血管領域の有無や、断層画像のみでは診断に苦慮する新生血管加齢黄斑変性での黄斑部新生血管の描出などで有用性を実感している一方で、固視(一点をじっと見ること)不良のケースや強度近視など眼球変形を伴う症例ではきれいな画像が描出できないという限界も感じています。今後さらに技術の発達に伴い、蛍光眼底造影撮影を代替できるようになることが期待されます。